【东风汽车报讯】5月6日早晨,东风汽车股份襄阳工厂一焊装车间里弧光闪烁,机器人抓举着汽车侧围板旋转,在固定焊钳上焊接。班长张齐磊轻松操作着侧围移栽机,将重达50公斤的侧围平稳送达指定工位,仅用90秒便可焊接完成一台车。这个困扰车间多年的重体力作业难题,终于被攻克。张齐磊手指摩挲着曾经搬运侧围板时磨出的老茧,会心一笑,“老魏的作品永远带着‘温度’。”

张齐磊嘴里的“老魏”,就是4月28日才从北京人民大会堂领回全国劳模荣誉的魏明伟,让钢铁生出“温度”的技术专家,东风汽车股份襄阳工厂工业工程室特级技师,东风公司“一级人才库”专家,享受国务院政府特殊津贴。

魏明伟扎根一线31载,将匠心熔铸进每个0.5毫米的精度里,用500元成本的机械辅具实现50万元智能设备的效能。从技校毕业生到改善专家,魏明伟让父辈“让中国汽车站起来”的誓言在新时代焕发新光彩。

匠心始于初心:“咱们东风人,就是要让中国汽车‘站起来’”

魏明伟是“东风二代”,父亲是上个世纪70年代参加二汽建设的老电工。父亲工具箱里那把磨得发亮的扳手,是他对东风最早的记忆。“咱们东风人,就是要让中国汽车‘站起来’。”父亲的这句话,从魏明伟读小学起便在他心里扎下了根。

1994年技校毕业后,魏明伟穿上“蓝精灵”工装,成为东风轻型车厂一名维修电工。第一天跟师傅余桂华修设备的场景,让他至今难忘:车间电葫芦停摆,他握着万用表却插不上手,面对密密麻麻的线路图,手心全是汗。“学校学的是理论,真正动手时就摸不到门道。”那段苦涩的日子里,他甚至萌生回家的念头。

师傅余桂华看穿了他的焦虑,蹲下来和他一起查线路:“不要急,多思考,勤动手,熟能生巧,以后要靠你们挑大梁。”余师傅布满老茧的手在电路板上游走,如同钢琴家在琴键上起舞。

师傅的话深深触动了魏明伟,也让他明白,干任何事都要脚踏实地,一点一点积累,打好基础,厚积薄发,“我暗自发誓,一定要在东风二次创业的这片热土上干出个样子来。”

从那时候开始,魏明伟就像一块海绵,拼命吸收着知识。跟着师傅干活时,眼睛紧紧盯着每一个动作,耳朵仔细听着每一句讲解,手里不停记着笔记,心里反复琢磨原理。

魏明伟说:“我觉得自己有点强迫症,就是一件事,只要开干,就一定要干好、干成,不达目的不罢休。”

自行葫芦线是一总装车间生产线上搬运车辆的关键设备,然而在运行过程中却经常出现在转弯换道岔时卡住车辆的故障,每当故障发生后,都需要至少三名维修工前来维修,停线时间长达三四十分钟,严重影响整个总装车间的生产节拍。

为了驯服自行葫芦这个“钢铁怪兽”,魏明伟在三层楼高的防护网上当了3个月的“蜘蛛人”。没有图纸,拿着卷尺,爬上防护网,一点一点地画;没有资料,守在设备旁,观察运行时的每一个细节,记录每一次故障的现象。那时候,魏明伟满脑子都是自行葫芦的线路和程序,常常忘记了下班时间,吃饭时想着,走路时想着,甚至做梦都在摆弄那些电气元器件。

大半年的摸爬滚打,魏明伟把自行葫芦的“脾气”摸得透透的。看着设备正常运转,魏明伟忽然读懂了父亲和余师傅眼里的光——那是对匠心最朴素的信仰,是东风人对匠心的最初承诺。

从那以后,魏明伟每发现一个故障就像发现宝藏一般,享受着解决问题的快感,“解决问题的那种成就感,比任何奖励都来得实在。”

魏明伟先后轮岗至二焊装、四总装、一冲压维修班,所到之处重复性故障锐减,他成为炙手可热的“明星人物”。他说:“这样的我才是合格的‘东风二代’,才没有辜负父辈的期望。”

所谓匠心的锋芒,从来不是硬扛硬拼,而是像老工匠磨斧头

2011年的涂装车间,是横在魏明伟面前的“火焰山”。

当时,涂装车间设备和工艺流程虽几经改善,每小时生产节拍提高到了31台,而焊装、总装车间每小时生产节拍接近40台,涂装车间就成为整个东风股份襄阳工厂的生产瓶颈,能耗也居高不下,一个车间几乎占整个工厂能耗的60%。

工厂领导找到魏明伟,开门见山:“明伟,你是党员,这个担子得你挑起来。”

涂装车间对魏明伟来说并不陌生,但是也没有深入了解,而且对整个车间设备进行整体改善,也是第一次,“说实话,我心里也没底,涂装车间设备那么复杂,工序繁多,之前已经优化过两轮,再优化谈何容易?”看着领导信任的眼神,魏明伟咬咬牙,接下了这个任务。

当魏明伟带着团队出现在涂装车间调研时,车间员工投来的是并不信任的眼神——改善作业流程牵涉到装备技术、涂装技术、涂装工艺还有生产安排,而且之前的两轮优化,效率已经得到提升,一个焊装车间的维修电工能有多大能耐,敢来涂装车间“指手画脚”?

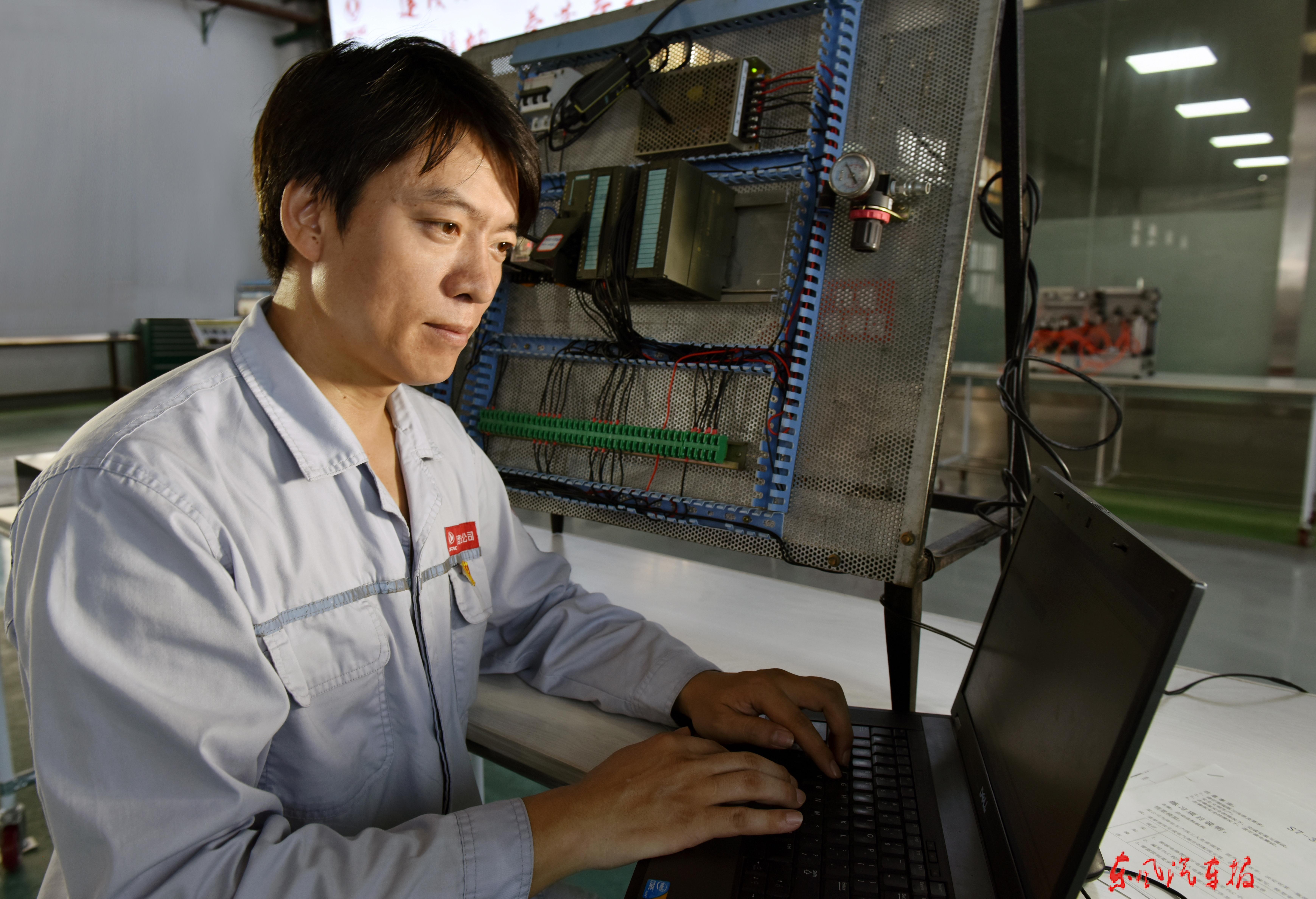

魏明伟有些忐忑不安,顶着压力,他每天带着两块秒表、两个笔记本和一个照相机,在涂装作业部的每一个角落进行走访、观察,记录了上万条作业节拍数据,“想要弄明白涂装车间作业的瓶颈,就需要对每一个岗位、每一个工作流程、每一台生产设备、每一个人进行观察,做到了如指掌。”

那段时间,魏明伟对涂装车间像着了魔一样,即使回到家躺在床上,满脑子想的还是涂装车间的人和设备,有时候半夜想到一个点子,就一骨碌爬起来,急急忙忙从家里赶到车间,看设备、对图纸。

连续工作20天后,魏明伟拿出了涂装作业小时能力提升可行性分析报告,提出效率提升方向,没想到遭到了大家的质疑,双方发生了激烈的争论,“方案只是理论上可行,如果真的在作业现场实施,肯定会出问题。”

魏明伟被当头泼了一盆“冷水”,看到自己辛苦做出的方案不被人信任甚至还被指责,他流下了委屈和不甘的眼泪,“之前想到会有阻力,但是没想到会这么强烈。”

魏明伟告诉自己,“决不能被这点挫折打倒,我相信自己的方案一定可以实现。”

此后,魏明伟找涂装车间装备、工艺、技术、操作工人一个个沟通交流,拿着图纸跟他们解释,哪里可以优化,为什么这样改,也倾听他们的意见和建议。慢慢地,大家开始理解并支持。

接下来的10个月,魏明伟和伙伴们就像一群不知疲倦的战士,白天泡在车间里,盯着设备一点点改善、调整、调试;晚上回到家,还要对着电脑研究程序和参数。有一次,为了优化一个烘干炉的温度控制程序,魏明伟和团队成员在车间熬了整整一夜,饿了就啃馒头,困了就靠在椅子上眯一会儿。有人笑魏明伟在“跟机器谈恋爱”。

十月怀胎,一朝分娩。涂装车间底漆线、涂胶线、精饰线最高产能达到每小时40台,面漆线最高产能达到每小时39台,发交区吞吐能力达到每小时45台,车间“瓶颈”在大家惊愕的眼神中被破解。

看着生产线流畅地运转,魏明伟和伙伴们的眼里都闪着光,这份“较真”终于开出了花,结出了果。这一刻,魏明伟真正理解了共产党员的担当——不是在功劳簿上守成,而是在无人区开路,关键时刻要冲得上、顶得住,“只要肯动脑筋想办法,没有什么解决不了的事情。”

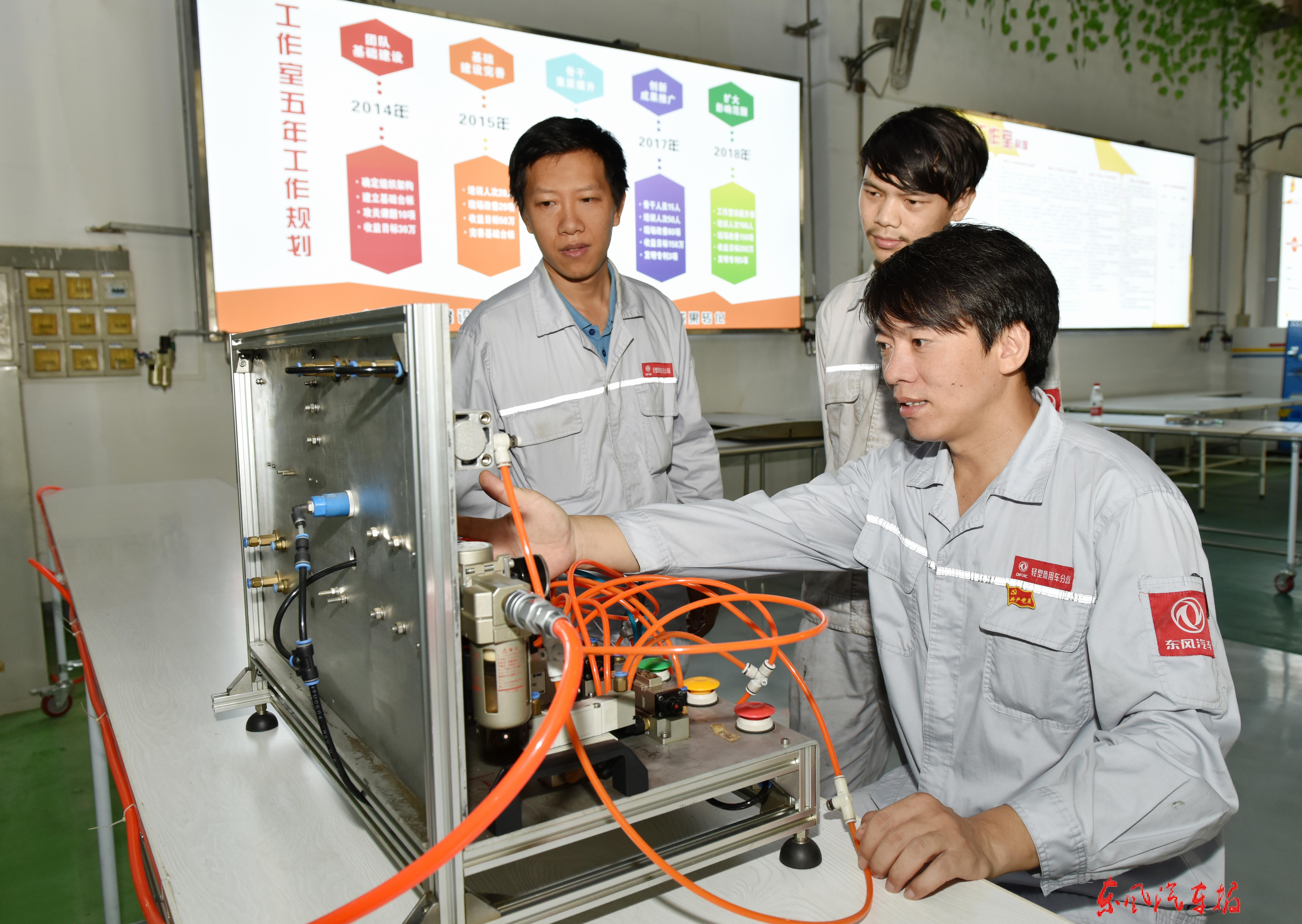

在汽车制造这个“不进则退”的赛道上,创新是最有力的“扳手”。2012年,东风凯普特N300车型要新增单排驾驶室不翻转车型,可焊装夹具只具备单排驾驶室可翻转和双排驾驶室不翻转两种焊接方式,夹具厂家一张口报价就是25万元,还甩下句话:“调试至少等三个月。”看着墙上越来越近的投产倒计时,魏明伟坐不住了,主动找到领导说:“让我们自己试试吧!”

五天五夜,魏明伟和团队把自己“钉”在了车间。300多个定位销、锁紧销和夹头的动作流程,像密密麻麻的算术题。白天,魏明伟在现场对着夹具琢磨,晚上回家就坐在电脑前编程。那些日子,魏明伟几乎没睡过一个安稳觉,困了就用冷水洗把脸,饿了就泡碗泡面。当1200多条PLC程序跑完,夹具像被驯服的烈马,精准抓起零件的那一刻,魏明伟和团队几个大男人互相捶着肩膀笑出了泪——“咱东风人自己的技术,就是这么硬气!”

在数字化浪潮中,魏明伟开始给机器装上“眼睛”和“大脑”。当首台经智能平台检测的车门下线时,年轻操作工惊叹:“魏师傅,这机器现在跟长了眼睛似的!”

2024年,东风股份V平台总装车间主动找到魏明伟,请求支援前悬架误差整改。魏明伟带着改良后的辅具进行安装,看着自己的图纸变成带传感器的智能装置,看着亲手编的程序在新设备上流畅运行,魏明伟突然觉得,所谓匠心的锋芒,从来不是硬扛硬拼,而是像老工匠磨斧头——磨的是面对难题不低头的倔劲,磨的是让每颗螺丝、每条程序都闪耀智慧的钻劲。

真正的匠心,不仅要让机器更聪明,更要让劳动者更有尊严

“这些年,我和我的团队搞出不少创新成果,也获得不少专利和优秀课题奖,但是,这些都比不上一线兄弟姐妹一句热乎的‘好用’‘好使’。”魏明伟的话,透着朴实。

“御风前悬安装辅具”改善项目,是魏明伟众多改善项目中的一个。过去,御风车型专用生产线安装汽车前悬时,需要两人配合作业,一人在轮罩底部,蹲着将前悬举起,另一人在机舱内将螺母上紧。每个前悬有34斤重,每天安装100多根,下蹲托举总重超过3吨,对员工的腰部和手臂造成极大的负担。

魏明伟在车间巡查了解到这一情况后,自主研发了一款前悬安装辅具,利用平行四边形加杠杆原理,用两根手指将前悬轻轻托举后,可准确对孔,一名工人仅需20秒就可完成这道工序的操作。这一改善,让以往的重体力劳动,如今轻轻抬手就可以完成,而且工作效率大为提升。

“看着我们的改善,让一线兄弟们轻松工作的样子,我打心底里高兴,这就是改善创新的意义,不仅能提升效率,还能让兄弟们少受累。”魏明伟告诉记者,“我最大的愿望就是消除工厂里所有的困难作业,让大家都能轻松、开心地工作。”

余师傅是东风股份襄阳工厂总装一线的一名气控阀分装工,工作时手部要承受剧烈的震动。长期下来,她的手腕患上了严重的腱鞘炎,工作时的震动让手十分疼痛。余师傅找到了魏明伟,向他诉苦说:“魏师傅你看,我右手腱鞘炎已经做了小针刀手术,换左手持枪,左手现在也疼得厉害。能不能帮忙想想办法?”

魏明伟感同身受,和同事连夜赶工,研发出了一套“风枪固定、脚踏触发”的装置。第二天余师傅就用上了这套装置,多年的风枪伤害终于摆脱。

看到余师傅脸上露出的笑容,魏明伟感到无比满足和欣慰,“改善能减轻一线工人的身体负担,我觉得所有的付出都值了,感觉自己的工作很有价值。”

近几年来,魏明伟扎根一线,制作了省力升降小车,让老师傅可以轻松搬运装卸65斤重的起重棒;制作可移动平衡省力小车,为一线员工减少每天搬运和弯腰托举总重量达到3.5吨;制作垫板自动返回装置,减少作业员每天近10公里的往返步行数……看到一个个减轻劳动强度、解决困难作业的改善在生产线上得到应用,魏明伟突然明白:最好的匠心,从来不是冷冰冰的图纸,而是让每个流汗的日子,都能多一分轻松;真正的匠心,不仅要让机器更聪明,更要让劳动者更有尊严。

在同事们眼里,魏明伟是一副实打实的“热心肠”,无论是工作中还是生活中遇到难处,都喜欢过来找他解决。

“他就像一个啥忙都帮的老好人。”东风股份襄阳工厂一总装维修班员工田天跟记者讲了一个故事。2012年8月的一天早晨7点半,他正准备出门上班,发现楼下住户家里起火,大火迅速开始向自家蔓延。带着家人跑下楼后,看着被滚滚浓烟吞噬的家,惊慌失措的田天拨通了班长魏明伟的电话。电话那端传来让他心安的声音:“你别着急,先保证安全,我马上过来!”

不一会儿,魏明伟带着2个同事出现在了他的面前,冲进了他一片狼藉的家,蹚着满地的污水,一趟又一趟爬楼梯,把没被烧毁的东西抢救出来。顾不得多休息的魏明伟又跑前跑后地帮他协调工作、上报工会、找宾馆、安置东西,忙活了整整一天。几天后,魏明伟又带着同事们来看望田天一家,还塞给他一个大家自发组织捐款的红包。“本来觉得好像天塌了,但在班长的帮助下感觉这根本不是什么大事。”田天感慨地说。

“他就是一个特别真诚、重感情、讲义气的人。”工友韩涛回忆道,有一年,妻子突然生病,自己却因担心耽误手中的重要工作而犹豫该如何请假。得知消息的魏明伟拽着他就去找工厂厂长请了假。“我真是服他了,哪有这样直接去找领导请假的。”笑着说起当年这番让他“惊呆了”的操作,韩涛依然感动不已。

2022年夏天,湖北省机电一体化比赛举行前夕,由于特殊情况,即将参赛的刘芳亮出行受到影响。魏明伟亲自开车从襄阳送刘芳亮奔向武汉比赛地点。比赛前,甚至一度辅导刘芳亮竞赛方案和战术到凌晨4点。

这些数都数不清的小事,在什么忙都帮的“老好人”魏明伟眼里,都是自己该做的,“是大家的信任让我走到今天,我只有把每件事做到极致,才无愧于心。”

一个人到一群人:“让技能的火种在这里燎原”

一个人的力量再大,也比不上一群人的力量。

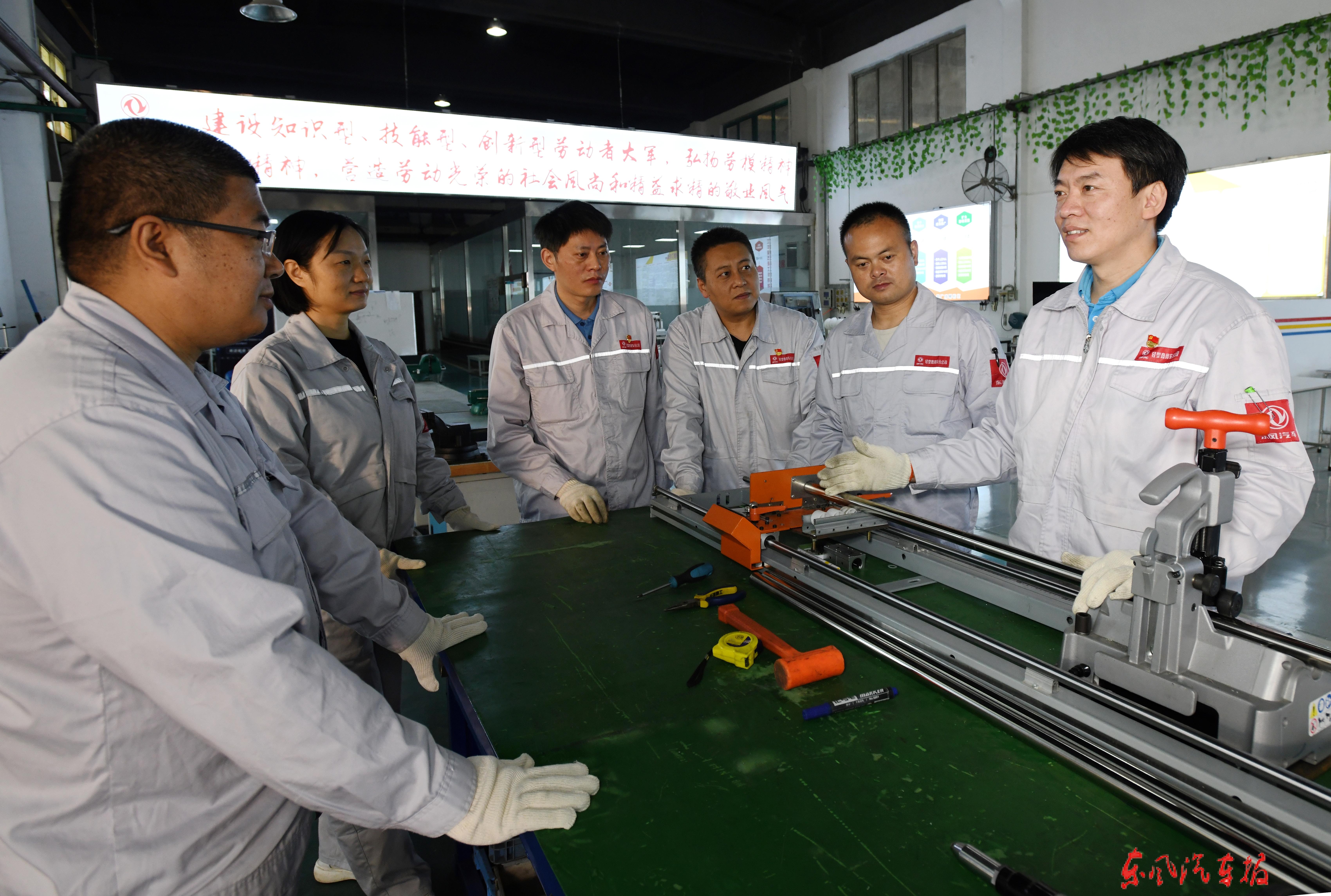

2014年,东风汽车股份襄阳工厂成立了以魏明伟名字命名的劳模工作室。自劳模工作室成立那天起,魏明伟在心里立下誓言:“让技能的火种在这里燎原,让更多的改善在工厂推广应用。”

魏明伟在传技授艺上有自己的独到之处,他对工作室每名成员的特长了如指掌——刘芳亮,有耐心,又细心,所以重点向竞赛和课题方面培养;郑哲凌,虽非科班出身,但吃苦耐劳,团队意识和执行力强,重点培养竞赛战术;李志华,扎实、专注,重点培养维修电工和编程方面的能力……他会依据每名成员的能力特点,规划出适合他们的成长路径,根据每个人的特点制定培训计划,把自己的知识技能和多年的经验毫无保留地传授给年轻人,让年轻人在改善项目的实践中锻炼。他还根据学员们的工作时间,对授课方式进行了灵活安排,建立双班制度,确保每一名学员都有机会参加培训,确保他们以最高的效率收获最多的技艺。

2017年,东风有限举办机电一体化技能竞赛,魏明伟得知消息后,立刻给刘芳亮等人打电话,毫无经验的刘芳亮心里打起了退堂鼓。魏明伟手把手地从工具使用角度、姿势等基础细节教起,陪他在车间通宵训练,赛前还跑前跑后地协调材料和工具,提醒刘芳亮比赛中要认真看图纸。郑哲凌非科班出身,魏明伟则为他定制“理论+实战”成长计划。

在那场比赛中,刘芳亮获得了第一名,“是魏师傅的悉心教导和鼓励,我才能收获这样的荣誉。”刘芳亮后来又在东风有限的巧妙机构基本技能竞赛中获得第一名。郑哲凌在东风汽车机电一体化技能竞赛中获得冠军。李志华在维修电工和编程方面表现出色,成为企业的技术能手。

在魏明伟劳模创新工作室的示范引领下,东风股份襄阳工厂形成了人人参与改善、人人实施改善、人人享受改善和人人学习劳模工匠、人人争当劳模工匠的浓厚氛围。

2021年,魏明伟劳模创新工作室被湖北省总工会命名为“湖北省劳模创新工作室”。作为技术牵头人,魏明伟组织编写了《改善基本技能》《钳工基本作业》《可编程控制器控制电路装调》《机器人基本操作与维护》等教材,举办了多期机电一体化培训、巧妙机构基本技能培训等课程,培养汽车产业技术人才500余人,分布于东风汽车襄阳、十堰基地各工厂。看着工友在竞赛中获奖,在岗位上独当一面,魏明伟就像看到自己的孩子长大了一样,比当年自己拿奖还要高兴。创新工作室技术团队已先后完成课题782项,为企业降本增效1400余万元。

父亲的扳手已传给徒弟,师傅的万用表仍在车间流转。魏明伟说:“流水线会升级,但精益求精的魂不能改;设备会迭代,但造福工人的心不能变;时代会发展,但共产党员的初心永远不能丢!”

记者手记:

从技校生到全国劳动模范,魏明伟用31年诠释了“劳模精神、劳动精神、工匠精神”的时代内涵:是对技术的执着钻研,是对一线工人的人文关怀,更是共产党员的使命担当。正如他所说:“真正的匠心,不仅要让机器更聪明,更要让劳动者更有尊严。”

他也用31年坚守践行新时代工匠精神——既要有毫米级精度,更需跨时代视野。从维修电工到改善专家,他始终保持着“第一天入厂”的好奇与热忱,这份探索的热情,正是中国制造向智造跃迁最珍贵的原动力。

(记者 马怡宁)